Mientras la superficie cultivada de soya se ha cuadruplicado en las últimas décadas, los beneficios reales para el Estado boliviano siguen estancados y el impacto ambiental se agrava. Así lo advirtió el investigador Marco Patiño en el foro “Elecciones y agroexportación… ¿Una respuesta viable y sostenible a la crisis?”, organizado por la Fundación Tierra.

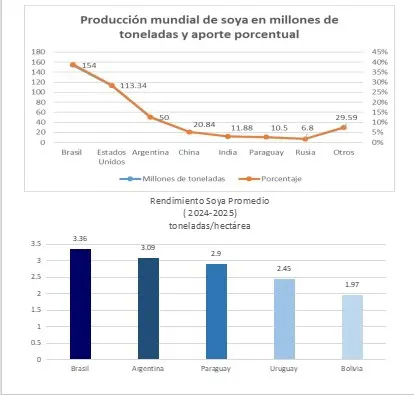

El especialista expuso con datos precisos cómo el modelo agroexportador dominante se sostiene más en la expansión territorial que en la eficiencia productiva. “Tenemos más tierra cultivada, pero no mejores rendimientos ni mayor ingreso público”, alertó.

Durante su intervención, el investigador y docente de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), ofreció un análisis crítico y riguroso sobre el modelo agroexportador boliviano, centrando su exposición en el caso de la soya. Con una formación en Ciencias Ambientales y estudios doctorales en Políticas Agroalimentarias, Patiño advirtió que el crecimiento de la frontera agrícola no se ha traducido en mejoras de rendimiento ni en beneficios significativos para el Estado.

“El modelo extensivo implementado enfrenta crecientes límites ambientales, sociales y económicos”, detalló. Según explicó, la expansión agrícola en Bolivia se ha basado principalmente en la extensión de la superficie cultivada —que ha crecido de menos de un millón de hectáreas en los años 80 a 4.5 millones en la actualidad—, aunque sin mejoras proporcionales en el rendimiento. “Todo este incremento de superficie está un poco divorciado del rendimiento por hectárea”, afirmó.

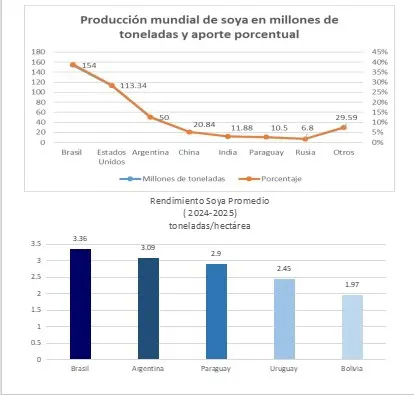

Uno de los datos más contundentes que presentó el expositor fue el bajo rendimiento de la soya boliviana comparado con países vecinos. Mientras Brasil logra 3.36 toneladas por hectárea y Argentina 3.09, Bolivia apenas alcanza las 1.97 toneladas por hectárea. “Este aspecto nos tiene que llamar la atención”, subrayó, indicando que factores como el mal manejo de suelos y las condiciones climáticas extremas, como la sequía, afectan negativamente la productividad.

Patiño también abordó la orientación exportadora de la producción de soya, señalando que alrededor del 80% se destina al mercado externo, dejando apenas un 20% para el consumo interno. “Estamos hablando de un cultivo que opera bajo un modelo de exportación dominante, con un consumo interno muy marginal”, puntualizó.

Si bien el saldo comercial es positivo —con exportaciones que superaron los 2.200 millones de dólares en 2022 frente a 743 millones en importaciones—, Patiño advirtió sobre la vulnerabilidad de este modelo por su alta dependencia de insumos importados como agroquímicos, semillas, maquinaria y combustibles. “La rentabilidad para el productor aún es atractiva, pero ¿cuánto realmente ingresa al Estado para que se convierta en un aliado estratégico de generación de divisas?”, cuestionó.

El experto fue enfático al señalar que no se trata solo de cuánto se produce o se exporta, sino del costo ambiental y económico de este crecimiento. “No sabemos a qué costo va a ser esto, qué capital natural va a estar comprometido”, dijo. Además, indicó que regiones como el norte de La Paz podrían repetir el modelo extractivista de Santa Cruz si no se establecen límites y políticas diferenciadas.

En sus conclusiones, Patiño propuso una hoja de ruta hacia una “intensificación sostenible”. Recomendó priorizar la mejora de rendimientos con base en innovación y aseveró que no basta con apostar por nuevas semillas modificadas genéticamente. “Con el simple hecho de colocar una semilla que tolera la sequía no van a mejorar los rendimientos, eso no es cierto, eso nos muestran los datos”, sostuvo.

En lugar de eso, planteó diversificar la producción y fortalecer cultivos como la quinua, el cacao, el café y productos amazónicos, que pueden ser alternativas viables de exportación con menores impactos ecológicos. “Debemos hacer un análisis muy exhaustivo sobre el ingreso real del dinero al Estado… De esos 400 o 500 dólares por hectárea que gana un productor, ¿cuánto realmente sirve como sostén económico para el país?”, concluyó el especialista.

El foro, organizado por la Fundación Tierra, se abrió como espacio de diálogo ante la necesidad de contrastar visiones y debate que puedan evaluar la seriedad y solidez de las propuestas con miras a las próximas elecciones.//Fundación Tierra

La entrada Con la soya crece frontera agrícola; pero no el beneficio para Bolivia se publicó primero en El Diario – Bolivia.

Mientras la superficie cultivada de soya se ha cuadruplicado en las últimas décadas, los beneficios reales para el Estado boliviano siguen estancados y el impacto ambiental se agrava. Así lo advirtió el investigador Marco Patiño en el foro “Elecciones y agroexportación… ¿Una respuesta viable y sostenible a la crisis?”, organizado por la Fundación Tierra. El

La entrada Con la soya crece frontera agrícola; pero no el beneficio para Bolivia se publicó primero en El Diario – Bolivia.

Mientras la superficie cultivada de soya se ha cuadruplicado en las últimas décadas, los beneficios reales para el Estado boliviano siguen estancados y el impacto ambiental se agrava. Así lo advirtió el investigador Marco Patiño en el foro “Elecciones y agroexportación… ¿Una respuesta viable y sostenible a la crisis?”, organizado por la Fundación Tierra.

El especialista expuso con datos precisos cómo el modelo agroexportador dominante se sostiene más en la expansión territorial que en la eficiencia productiva. “Tenemos más tierra cultivada, pero no mejores rendimientos ni mayor ingreso público”, alertó.

Durante su intervención, el investigador y docente de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), ofreció un análisis crítico y riguroso sobre el modelo agroexportador boliviano, centrando su exposición en el caso de la soya. Con una formación en Ciencias Ambientales y estudios doctorales en Políticas Agroalimentarias, Patiño advirtió que el crecimiento de la frontera agrícola no se ha traducido en mejoras de rendimiento ni en beneficios significativos para el Estado.

“El modelo extensivo implementado enfrenta crecientes límites ambientales, sociales y económicos”, detalló. Según explicó, la expansión agrícola en Bolivia se ha basado principalmente en la extensión de la superficie cultivada —que ha crecido de menos de un millón de hectáreas en los años 80 a 4.5 millones en la actualidad—, aunque sin mejoras proporcionales en el rendimiento. “Todo este incremento de superficie está un poco divorciado del rendimiento por hectárea”, afirmó.

Uno de los datos más contundentes que presentó el expositor fue el bajo rendimiento de la soya boliviana comparado con países vecinos. Mientras Brasil logra 3.36 toneladas por hectárea y Argentina 3.09, Bolivia apenas alcanza las 1.97 toneladas por hectárea. “Este aspecto nos tiene que llamar la atención”, subrayó, indicando que factores como el mal manejo de suelos y las condiciones climáticas extremas, como la sequía, afectan negativamente la productividad.

Patiño también abordó la orientación exportadora de la producción de soya, señalando que alrededor del 80% se destina al mercado externo, dejando apenas un 20% para el consumo interno. “Estamos hablando de un cultivo que opera bajo un modelo de exportación dominante, con un consumo interno muy marginal”, puntualizó.

Si bien el saldo comercial es positivo —con exportaciones que superaron los 2.200 millones de dólares en 2022 frente a 743 millones en importaciones—, Patiño advirtió sobre la vulnerabilidad de este modelo por su alta dependencia de insumos importados como agroquímicos, semillas, maquinaria y combustibles. “La rentabilidad para el productor aún es atractiva, pero ¿cuánto realmente ingresa al Estado para que se convierta en un aliado estratégico de generación de divisas?”, cuestionó.

El experto fue enfático al señalar que no se trata solo de cuánto se produce o se exporta, sino del costo ambiental y económico de este crecimiento. “No sabemos a qué costo va a ser esto, qué capital natural va a estar comprometido”, dijo. Además, indicó que regiones como el norte de La Paz podrían repetir el modelo extractivista de Santa Cruz si no se establecen límites y políticas diferenciadas.

En sus conclusiones, Patiño propuso una hoja de ruta hacia una “intensificación sostenible”. Recomendó priorizar la mejora de rendimientos con base en innovación y aseveró que no basta con apostar por nuevas semillas modificadas genéticamente. “Con el simple hecho de colocar una semilla que tolera la sequía no van a mejorar los rendimientos, eso no es cierto, eso nos muestran los datos”, sostuvo.

En lugar de eso, planteó diversificar la producción y fortalecer cultivos como la quinua, el cacao, el café y productos amazónicos, que pueden ser alternativas viables de exportación con menores impactos ecológicos. “Debemos hacer un análisis muy exhaustivo sobre el ingreso real del dinero al Estado… De esos 400 o 500 dólares por hectárea que gana un productor, ¿cuánto realmente sirve como sostén económico para el país?”, concluyó el especialista.

El foro, organizado por la Fundación Tierra, se abrió como espacio de diálogo ante la necesidad de contrastar visiones y debate que puedan evaluar la seriedad y solidez de las propuestas con miras a las próximas elecciones.//Fundación Tierra

La entrada Con la soya crece frontera agrícola; pero no el beneficio para Bolivia se publicó primero en El Diario – Bolivia.

Economía archivos – El Diario – Bolivia